-1-728x1024.png)

-726x1024.png)

-716x1024.png)

-706x1024.png)

-571x1024.png)

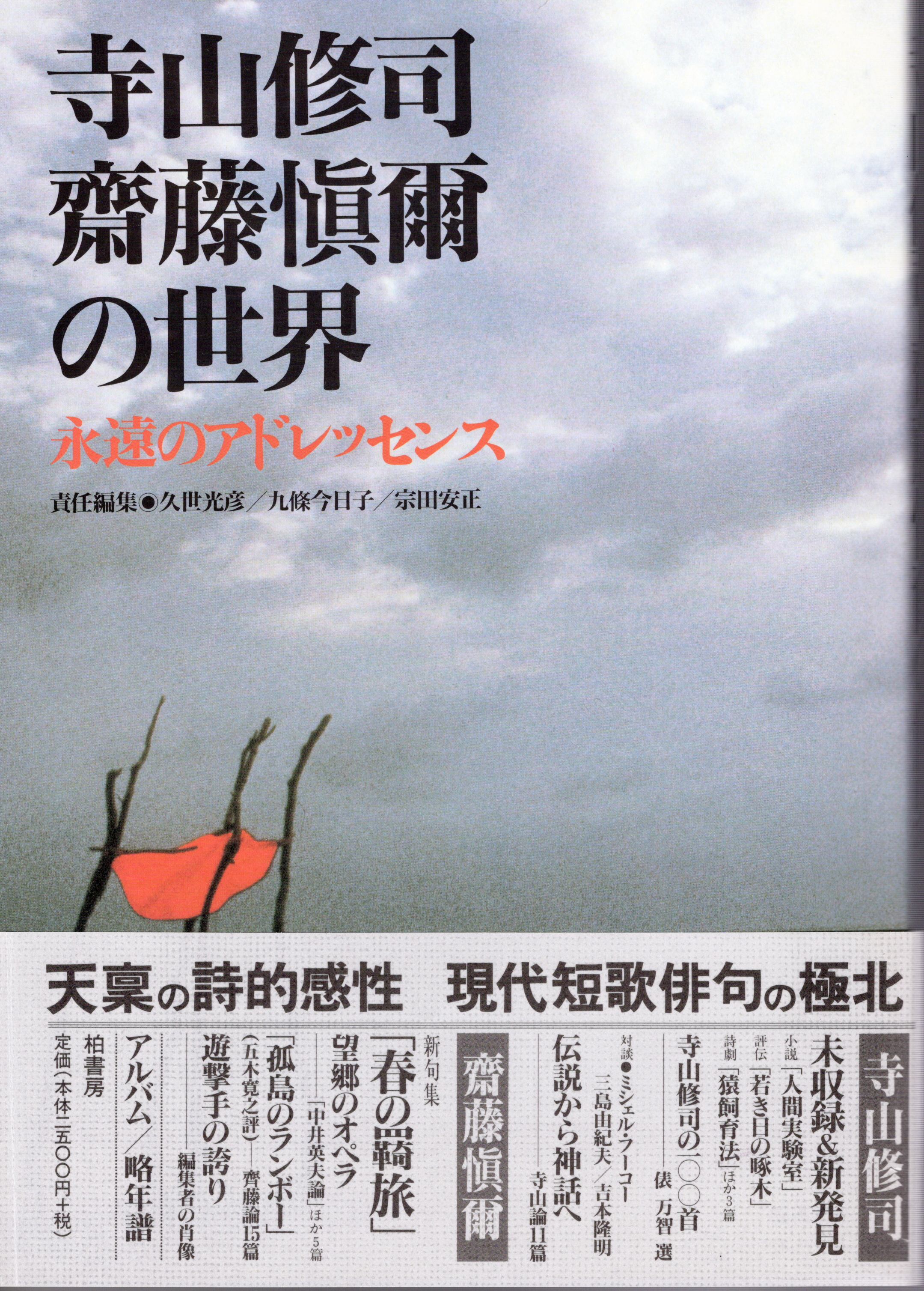

- 編者:久世光彦, 九條今日子, 宗田安正

- 出版社:柏書房株式会社

- 発行日:1998年1月25日

- ISBN4760115528

思想の牢獄=俳句

蝶丸管見

齋藤慎爾

「すぐれた対立者はいないか、対立者はいないか。わたしは、こんな呪文を―二年来、胸のなかでくりかえしてきた。現在では、どこをさがしても、敵になにかをあたえうるすぐれた対立者は、存在しなくなっている。わたしにとって、彼はいつも卑少な敵であり、かれにとって、わたしはいつも卑少な敵であるというわけだ」ーー 吉本隆明氏はかってその「埴谷雄高論」(昭和三十五年、「論争」)の冒頭を以上のように書き起こしているが、氏に痛憤を強いた文学思想状況は、今日といえど、いささかも変貌していないようにおもわれる。心あるひとびとにとって、この「呪文」は親しいものではないか。深夜、ゆくりなくも俳句史の頁を繰る私の胸中をしばしば襲った激情もまたそのようなものであった。傲岸との謗りなど、この思いの前には何ほどのものでない。

私にとっての甲なる敵は、「俳句は季節の詩であり、人事は虚しく、自然は悠久である」と十年一日、花烏諷詠の題目をとなえることに余念がない。しかし彼はいま季語を支える基盤に大きな変化が進行しているという事態に何故か目をつむっている。いうまでもなく季語はわが国の風土、気候、習俗に根ざしているからこそ、作者から読者にむけて意味と詩情とを伝達する紐帯として機能してきた。だが六○年代の高度経済成長以降、農村社会が解体し伝統的な規範精神は変容している。季語とて無傷であるわけがない。季語も危機に瀕しているのは白明である。列島のいたる所で惨状を呈している環境破壊、環境汚染、「天然自然が都市の中から退場してゆく現在のすさまじい生活空間」(吉本隆明)のなかで、なおも季語(天然自然)が古よりの美しさを損なわれることなく永遠に存在していると錯覚しつづけるのは偽であり、退嬰といえないか。

彼ら旧守派の季語崇拝は殆んど宗教に近い。季節本位(季節に顕現する自然的時間)から自己の固有の時間をもつという近現代俳句の歩みとは逆に、「ひたすらに迅速な自然の時の流れに注視し、これに随順することのうちに心のやすらぎを見出す」(光田和伸)態度をとりつづけるとき、俳句は「果てしない反復の装置と化し、俳人には無葛藤の、安心立命の境地が約束されることになる。江里昭彦氏が「虚子俳句」を俳人のターミナル・ケア(終未看護)だと、皮肉るのはこの事情に根差している。その眼目は、歳をとって創造力の衰えた老人や行き詰まりを感じている俳人でも、定型のうちで定型化された情緒を反芻していれば、いつまでも(死ぬまで)俳人でいられるということである。

敗戦の炎に焼かれ、第二芸術論の矢に射られながら一度は灰に還った感を呈した「虚子俳句」はその後、不死鳥のように繰り返し甦る。私たちを慰藉する自然というノスタルジーに支えられ、思いもかけぬところから「虚子神話」が語り始められたりする。日<「”反虚子”を標榜して一時は句界を席捲したかにみえた新傾向運動、新興俳句、前衛俳句の運動も何のことはない。揺れがおさまってみると、結局のところ虚子の指し示した方向に向けられて再編成されてゆくのが常だったではないか。〈虚子いでて虚子に戻るや露の玉〉(浩一)という句の通りだ。血気盛んなのもいいが、いいかげん大人になり、虚子の懐の大きさに気付いたらどうなのだ」と。彼は半世紀以上に及ぶ「反虚子」の歴史を担った多くの俳人の営為を、若気の至りぐらいにしか考えていないのである。

乙なる敵は私にとって何か。彼はかつて社会派とも前衛派ともいわれる現代俳句の旗手であった。しかし彼は昔の彼ならず。近年、有季定型を肯定、自らも結社の主宰者として君臨、既存の規範に回収されてしまった。自己放下もへったくれもない、彼もまた情勢によって本卦還り、自然(風土)へ回帰する日本型知識人に過ぎなかったというべきだろう。ことばで自然=風土に背き、ことばに徹底的に立ち尽すことを放棄し、自然=風土の秩序に同化及至は無化すれば、自然=風土は彼に愉楽(安心立命、名誉、利益)をもたらすことは疑いない。本卦還り=転向が漸次大虚子の懐へ、即ち天皇制の岩盤へ回収されていくのは、わが国のラジカルな知識人さえ逃れえぬ心性の「定型」であった。

丙なる敵はいう。「今は結社の時代だ。俳人は何に学びどこで成熟するのか。それは結社だ。結社がなければ学ぶことはおろか成熟など一生叶わない」と。こういう文化右翼もどき妄言が他ならぬ俳壇ジャーナリズムの大本営から執拗に発信されている。結社に媚びる一方で、同人誌や個人誌などの非結社を傍流に追いやるお得意の前衛狩りだ。結社を権威化し、多くの人々を結社に囲い込もうとする番頭の商魂。こういう輩がかって隣人愛、愛国を説き、挙国一致体制の確立に向けて神がかりになっていったことを想起せよ。俳人が学び、成熟する場所は唯一、このこちたき現実の生活の場以外にないことは自明ではないか。

丙の敵のつぎに丁の敵について語っても、おそらく砂を噛むような不毛を繰り返すほかないだろう。

『どん底のサロメ』一巻を携えて出現した蝶丸は、閉塞感を深める俳壇ムラ社会にあって、その創出するイメージの特異さと、屹立する反順応的な詩性において、当面している敵と本質的に異なった相貌をみせ、私たちをよろこばせたのであった。歳時記のマニュアルに即したトリビアルな自然詠ないしは旦暮の哀歓が、ほかならぬ現代俳句の名のもとに横行しているとき、独自の抽象思惟を句の中に定着せしめ、明確な形象性を描出する蝶丸の作句技法は人々には幻術のように映ったのであった。疑いもなく蝶丸は私たちが渇望していたすぐれた対立者の位相を占めるひとりである。

振り向けば分子にもどる螢かな

氷河期に耳突き抜けて眠るかな

児を流すもののひとつに天の川

母胎より刺客は来たる夕山河

たましいの焦げしところにカンナ咲く

炎えるかもしれぬ椿を見ていたり

ここで作品の中核をなす螢、天の川、カンナ、椿などは、私たちが日常に見る、あるいは歳時記の類で知るそれとは違っている。烟りをはき分子に解体する螢や溺死する赤子の声を洩らす天の川は自然と超自然の閾の境にある、いわば幻視によって発見されたオブジェとでもいったものだ。

適確で彫りの深いメタファーの活用、新鮮な感覚によるイメージの組み替え、高度な知性的方向、底光りする孤心--これらの一連の句にひとは三橋鷹女や橋本多佳子を想起するかもしれない。誰に指導されることもなく、独力で、それもわずか二、三年で、蝶丸が新興俳句や前衛俳句が達成した高みに立ったということは留意されていいだろう。殆んどの初心者が踏襲する言葉の習慣的意味に依拠して書くというやり方を、蝶丸は最初から退け、言葉の創造的意味を開発、イメージに重層性を加えるべく詩想を凝らす。

蝶丸がすみやかに独自のスタイルを構築することが出来たのは、むろん天稟の資質にもよるが、既成の結社と無縁であったということがある。結社に所属し、その主宰者に師事し、修業する……俳句という文学形式はそんな階梯を踏まなければならないという黙契が俳壇ムラ社会の住人にはあるようにおもわれる。そこで考えられている”修業”とは、およそ以下のようなものだ。「格に入って格を出る、これが修業である。入っただけでは駄目、出なければいけない。俳句の場合、私を学ばうとすれば、私の俳句の格に入って、そこで私の物の看方、捉へ方、現し方の機微に触れることが先づ肝要、その後は私から会得したものを実作の上に試し試して、終には私の俳句の格を蹴ることによって自己の方向へ進むのである。個性とはこのときの自己の方向である。」(山口誓子)

ニュアンスに若干の差があろうと、世の主宰者は、おおむねそのように発言するだろう。これを深淵な芸術理念が籠められた垂訓とするか、俳人の感受性、想像力を骨がらみ拘束する畸形の御託宣ととるか、意見の分かれるところであろう。いずれにしろ主辛者の規定したパラダイムに背馳するものは排斥される。いびつな「自然」観と純粋家系意識の強要。結社の規範から自由であることの如何ばかりに難いか。鬼才西東三鬼が実証している。「三鬼の低迷混乱は、誓子に帰依随順したときから」という塚本邦雄の指摘がある。

結社はそのシステマティックな力で、人々を無害の清涼剤と化す一方、人々を慰撫し、救済する母胎のごとき役割を果たす。同じことばと規範が通用するということで人は孤独を感じたとき、結社に避難する。地獄の道は善意で敷きつめられている。

蝶丸が結社の欺瞞に馴らされていたら、現在のような卉放、奇矯な精神にあふれた俳句は作れなかったであろう。結社とのかかわり方は、俳句へのかかわり方を規定するから。

亡き母とならんでおりぬ蟇

母足を垂るるところの蟻地獄

手紙という母の牢獄落葉焚き

血縁は鉈で切るべし春疾風

複製の母にほとなし雲の峰

母性(血縁・風土・伝統・故郷)回帰は、過ぐる日「日本浪曼派」を生み出した文化状況とパラレルであろう。蝶丸が自身の「俳句」に近づいていくためには、何よりも母性とその内側を支配している感性の湿地帯と戦う以外に方法はなかった。「複製の母」の句にみられるシニカルな視線。憐憫、慈愛、犠牲、貞淑のまなざしを期待する読者はしっぺ返しをくらう。蝶丸は男たちの論理によって支配され汚染されてきた女性的美徳を拒否し、タブーとされていた女の性愛の領域を女のことばによって復権させようとする。

「性愛をめぐるディスクール(言説)の磁場には、大きな偏りがある。性愛についてのディスクールはあふれているのに、性愛のもう一方の当時者--女--の言説が、あまりにも少ないのだ」(上野千鶴子『メタ・ディスクール=性愛論』)

蝶丸の母性憎悪の苛酷さは、ときにサドのそれを想起せしめる。自分の母を快楽に耽った結果、自分を孕んだふてぶてしい淫売とみ、陰惨な母胎のなかに窒息する強迫観念にとらわれたサドの母性憎悪に通じるものがある。蝶丸の母性憎悪の激烈さはいってみれば禁止と抑圧のもとで沈黙と忍従を強いられてきた同性と自己への否定精神のそれにほかならない。

日盛りの女陰冷たき青線忌

テテナシ子産ンデモ神ニハナリマセヌ

母性などはなからあらぬ百千烏日和

木耳にとどくや母の睦言も

泣いてゆく向こうに春の生殖器

乱反射する性愛の世界は、鈴木しず子を唯一の例外として、中村汀女や星野立子はもとより橋本多佳子や三橋鷹女にもついに踏みこめえなかったものだ。

ダンサーになろうか凍夜の駅間歩く

性悲し夜更けの蜘蛛を殺しけり

実柘榴のかつと割れたる情痴かな

まぐはひのしづかなるあめ居とりつく

欲望や寒夜翳なす造花の葩

夏みかん酢っぱしいまさら純潔など

コスモスなどやさしく吹けば死ねないよ

欲るこころ手袋の指器に触るる

体内に君が血流る正座に耐う

しづ子

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

鈴木しづ子に「娼婦俳句」のレッテルをはり、好奇な視線を送ったのは男性俳人ばかりでなかった。長い間、自らの内なる娼婦性に盲目であった女性俳人はその意味でも共犯者だったのだ。しづ子以後、「女」の「私」をオリジナルなことばで語ろうとしてきた俳人に、社会学者にして句集『黄金郷』の俳人上野千鶴子、大西泰世、鳴戸菜奈、熊谷愛子、そして蝶丸を録しておきたい。

今年(平成三年)は正岡子規が「俳句分類」に着手し俳句改革のスタートをきって百年目にあたる。子規は旧派の宗匠たちの月並みを排し、発句といわれた呼称を俳句と改め、発句がそれまで母体としてきた連句を切り捨て、名実ともに本質ぐるみの換骨奪胎を図ったのである。「俳句百年」--総合俳句誌をはじめとする俳壇ジャーナリズムは、さっそく合唱のタクトを振り始めている。いずれ三文指揮者がいるのであろうが、「俳句百年」をいうなら最低限、非命の維新者子規の拠って立った原点に想念をいたす姿勢、いいかえれば俳句史の暗冥を見据える作業が緒につかねばならぬだろう。

しかしそのような兆はどこにも見出すことは出来ない。「俳句百年」キャンペーンも結局は自らの空虚さを隠蔽するための空騒ぎに終わるのは目にみえている。「俳句百年」どころか、「戦後俳句」すら問われたことがないのが俳壇ジャーナリズムであった。そしてほかならぬ戦後において、自らの深い亀裂の淵に自己の存在を見出そうと苦闘した”戦後俳人”も、高柳重信、鈴木六林男、三橋敏雄ら数えるしか私たちは周囲に持つことが出来なかったのである。

「詩がほろんだことを知らぬ人が多い。いま書かれている作品のすべては、詩がほろんだことのおどろきと安心、詩がうまれないことへの失望と居直りを、詩のかたちで表現したものという袋のなかに入れてしまうことができる。しかし、それはついに詩ではない。詩それ自身ではない」(谷川雁)と、心ある詩人が苦悶していたときも、歴史意識の欠如を身上とする俳人たちは我関せずと耳をふさいでいたのだ。この発言のなかの「詩」を「俳句」と置き換え、俳句は滅んだ、俳句はいま不幸な時代にあると覚醒した人は殆んどといっていいほど出現しなかったのである。

明治二十五年、子規は俳句の運命を問われ、「極言すれば、俳句は已に尽きたりと思ふなり、よし未だ尽きずとするも、明治年間に尽きんこと期して待つべきなり」(「俳句の前途」)といっている。昨今の俳運の隆盛を挙げて、「子規の予言は完全にはずれたではないか」と、宗匠たちは嘯いている。彼らはいかようにも正直ではない。俳句は已に尽きたのだ。人々の眼に商売繁盛とみえようと内実は「死に体」とみてまず間違いない。

軽みだのわびだの陰語が普段に飛び交い密通しあうのが俳壇ムラ社会である。陥穽は至る所に点在しているといわねばならない。

母胎より刺客は来たる夕山河

蝶丸の掲句には、たやすく円熟、老成することを拒げ、己れの生(死)と引き換えに言葉の美質を確保せんと燃焼する精神の所在が感じられる。刺客は否定の刃を閃めかせながら自らの胎から現われる句の背骨をなす思想は、「ぽくは傷口であって短刀、ぽくは撲る手であって頬、犠牲者にしてその死刑執行人」とでもいったものであろう。

蝶丸が俳壇の犠牲者にして死刑執行人となりうるかどうか。現代俳句の未来の一端はそこにかかっているといっても過言ではあるまい。

蝶丸俳句によって終焉を告知されたのは「女流俳句」であり、新たな出立をマニフェストされたのは俳句である。いまだ未知なる一句の創出である。

(蝶丸「どん底のサロメ」砂子屋書房・1991年11月)